―銀の馬車道―

(平成25年3月16日)

「銀の馬車道」は、生野(いくの)銀山と姫路市の飾磨津(しかまつ)、十二里十五丁(約49㌔)を結ぶ日本で最初の産業道路です。明治6年から明治9年にかけてフランス人技師レオン・シスレーの指揮監督のもとに整備された「生野銀山寮馬車道」のことで、播但線の開通などにより大正9年に廃止されていますが、明治時代初め頃の日本の産業技術近代化の遺産として見直されています。近年「銀の馬車道」と呼ばれて沿道の各市町村で説明板なども整備され、多くの人が訪れています。

生野銀山は、大同2(807)年に発見されたと伝えられていますが、本格的な経営が始まったのは天文11(1542)年、但馬守護職の山名祐豊が生野に城郭を築いてからのようです。その後、銀山の経営は織田、豊臣、徳川と引き継がれますが、明治元年になって官営となり、外国人技師を招へいして近代化を進めます。明治9年、9年をかけた再建プロジェクトが完成します。明治29年には三菱合資会社に払い下げられ、昭和48年閉山となっています。(資料、神戸新聞社「生野銀山と銀の馬車道」引用)

銀の馬車道のコースは下図の通りです。

● まずは生野町内の散策からスタートします。JR生野駅から住宅街を北に進むと、この一里塚の碑が見つかりました。生野町に一里塚が築かれたのは、寛永17(1640)年で播磨、但馬の国境を基点として中瀬(養父市)及び遠坂(丹波市)までの間に一里ごとに塚が築かれました。ここはその基点で、かっては石垣をめぐらせた塚に松が植えられていました。

● 銘文(正面・東)

正面「寛永十七年制定 /但馬基点一里塚趾」

● 生野書院の北の三叉路を右折して、少し東に進んだ角に「生野義挙趾」という大きな石碑がありました。

● 義挙の碑の説明板を要約します。「文久3(1863)年10月の生野義挙(生野の変)の事跡を伝えるために昭和15年、生野代官所跡に碑が建立された。生野の変は、勤皇の志士と但馬の農民が一緒になって生野代官所を占拠した事件ですが、わずか3日で破陣となり、明治の世まで生き延びた人は数名にすぎなかった。生野の義挙は維新の魁といわれている。」

● 次に生野代官所跡の説明板を要約します。「天文11(1542)年山名祐豊は生野銀山経営の拠点として生野城を築城した。その後銀山の経営は、織田、豊臣、徳川に帰属し、この城の本陣を代官所とした。明治維新により銀山は政府直轄となり、明治2年、生野県設置とともに代官所を県庁舎とした。明治4年生野県は豊岡県に統合されると同時に建物は撤去された。残った城壁や掘りも大正末期に全部が取り壊された。」

● ここを「銀の馬車道」のスタート地点としました。ここから姫路の飾磨津を目指します。

● 生野銀山は明治元年、わが国初の官営鉱山となり、政府は近代化鉱山の模範を目指し、フランス人鉱山技師を招へいします。町内には外国人たちが暮らす洋館のほかに日本人用の官舎も作られました。甲7号、8号、9号の3棟は明治9年の建築で生野に現存する職員住宅の中でも最も古く、日本人の近代の生活様式を残す貴重な遺構です。朝来市は平成17年から22年に修復工事をおこなって公開しています。

● 日本映画の名優志村喬さんの生家もこの敷地の一画にあった甲11号でした。

● 甲社宅から国道429を西に向かい、但馬銀行生野支店前を左折すると、この井筒屋の西側に出ます。江戸時代、生野銀山町では旅人の宿泊が禁止されており、公事人の宿として6軒の郷宿がありました。井筒屋(旧吉川邸)はその1軒です。平成14年に銀谷の新しい集い所としてオープン。吉川家の貴重な資料や当時の生野の暮らしを伝える生活用品などを展示しています。

● 井筒屋の南側の、市川が南に流れを変える一角にトロッコ道の一部が残っています。(マップは左の写真撮影場所、姫宮橋を示す)

● 大正9年から金香瀬(かながせ)坑道から支庫(旧生野駅)までの市川沿いに、鉱石輸送のための電車専用道が建設されました。昭和30年に飾磨港までのトラック輸送が始まるとトロッコ道のレールは撤去され、貨車支庫も廃止になりました。石積みは生野代官所の石垣なども転用されています。また、トロッコ道のアーチは、日本近代化における土木構造物としての価値が評価されています。

● 銀の馬車道は鍛冶屋町通り、新道通りとまっすぐな道が南へ続きます。通りの両側には古い民家も残っており、往時の賑わいが偲ばれます。(地図は鍛冶屋町通りの撮影場所付近を示す)

● 通りを過ぎると、盛明橋で市川を渡ります。銀の馬車道は、ここから姫路市の生野橋までは市川の左岸を通ることになります。

● 盛明橋は、明治8年8月に完成した「鉱山寮馬車道」の中の橋として架けられたものです。それまでは森ヶ屋橋と呼ばれていましたが、当時の生野鉱山長の朝倉盛明の功績をたたえて盛明橋と改名されました。初代の盛明橋は木製で、長さ30㍍、幅5㍍でした。昭和5年に近代土木技術を導入した永久橋になりましたが、平成11年老朽化のために現在の橋に架け替えられました。

● 盛明橋を渡ると銀の馬車道は徐々にのぼり坂になりますが、道路沿いの市川は同じ方向に流れていることになります。不思議な感じです。

● 銀の馬車道は、峠の手前で国道312と合流します。生野峠の標識には標高361㍍とあります。

● 手元の資料では、銀の馬車道は生野峠から旧道に入るような案内になっていたので、峠東側の旧道に入ってみました。しばらく進みましたが、どうも様子がおかしいので、たまたま通りかかった軽トラックの人に道を尋ねたところ、「ここは銀の馬車道ではない。1本下だ」とのことでした。

● 引き返そうとすると「案内するから乗りなさい」とのことで、すぐ近くまでならと思い、乗せていただきました。ところが親切な方で事情を話すと、「そのようなことならこの辺りの銀の馬車道を案内しよう」と、ここから先約10㌔ほど、粟賀(あわが)町の銀の馬車道交流館までドライブすることになりました。ありがたい事でした。

● 「まず幕末の史跡を案内しよう」と生野峠を下り、国道312を右折して西に向かう途中の集落で、偶然この道標を見つけました。ここは旧道を峠から下ってきた最初の分岐点のようです。

● 右(南)に進むと姫路で、左(東)に向かうと奥猪篠より越知(おち)を経て丹波方面に行くことができるそうです。

● 銘文(正面・北)

正面「右 飛め志”

左 たん者” 道」(姫路、丹波)

神崎郡神河町奥猪篠の道標 (令和3年2月25日、追加)

● 「猪篠追上の道標」の左丹波の方向に約2㌔進みます。途中国道312号線を横断したあたりから徐々に上りになり、八幡神社を過ぎたところの三差路にこの道標はありました。

● 自然石型の道標ですが、左上部が欠損しています。横の説明板によると、上部の梵字は地蔵菩薩を意味し、ここを通る巡礼者らの旅の無事を祈願しているようです。道標の右後方の石垣の上の祠にも地蔵坐像があり、その台座には「文政二(1819年)」「猪篠村」の文字がかろうじて判別できましたが、道標との関連は分かりません。

● どちらの方向に進んでも高い山ばかりです。「右さか」は越知坂道を、「左むら」は奥猪篠の村中を示しています。越知坂道を越えると熊野神社、上越知を経て的場、丹波へと続くようです。

● 銘文(正面・西)

正面「(梵字)右 さか

左 むら 道」

高さ92㌢、 幅35㌢、 奥行13㌢

● 猪篠追上の道標から少し南に行ったところの播但自動車道の脇にこの墓碑がありました。新しい花も供えられていました。地図に示した地点は若干不正確です。この辺りという地点です。

● 生野の変に失敗し、姫路方面へ逃れる途中、この地で農兵の銃弾に倒れた2名の志士の墓でした。

● 実はどこをどう走ったのか、よくわかりません。

● 国道312から左折して、「大歳神社」まえで案内板を確認し、その先でもう一度国道312に合流しました。しばらく進み、また旧道というかあぜ道のようなところへ入り、その先の池のほとりに、数十㍍だけ「当時の銀の馬車道」が残っていました。案内されなかったら多分わからなかったと思います。国道にある大黒茶屋の東くらいの位置でした。その先に目によく効く水が湧き出ていたという「いぼ地蔵尊」がありました。という記憶を頼りに「当時の銀の馬車道」の位置を地図に示しました。

(令和2年9月27日、追記)

● 近くを通ったので寄ってみました。周辺はよく整備されて説明板や馬車の模型なども設置されていました。右の写真です。

神崎郡神河町法楽寺入口の丁石 (令和3年3月18日、追加)

● 観音橋北側の細い道を東に入ると2本の門柱がありますが、右側の門柱の後方にこの丁石があります。上部は一部欠損しています。

● 法楽寺は、高野山真言宗のお寺で、本尊は十一面千手観音菩薩です。開山は大化年間、開基は法道仙人(峰相記による)といわれています。本堂は享保年間(1729年)に再建されています。播磨西国三十三ヶ所の十五番札所です。丁石にある「〇坂寺」は一体なのか、文字の大きさが異なるので「〇坂」「寺」と別物なのかはよくわかりません。近くに「‥坂寺」に該当する寺院は見つかりません。

● 余談ですが、加西市の一乗寺なども天竺から紫雲に乗って飛来してきた法道仙人の開基といわれています。(峰相記=南北朝時代の播磨国の地誌で、寺社やその故事、伝承などが記されている)

● 銘文(正面・北)

正面「〇坂寺まで五丁/ 左 たじま/ 〇五番札所」

高さ48㌢、 幅27㌢、 奥行18㌢

● 越知川に架かる観音橋を渡ると、その南詰に大きな道標と「大橋」と書かれた碑が並んでいました。

● 「大橋」は、現在より20㍍ほど上流の旧但馬街道に架けられていたそうです。明治初年に銀の馬車道が開通した際には、これを補強して供用していました。

● 現在の観音橋は、、明治36年に現在のルートに木橋が架けられ、昭和4年に永久橋に架け替えられました。近くの法楽寺に因み「観音橋」と改名されました。道標は明治36年に旧但馬街道から、ここに移設されたということです。

● 写真左の道標銘文(正面・南西)

正面「 京

右 たん者”

(地蔵坐像)

左 たじま

たんご 」(京、丹波、但馬、丹後)

● 写真右の「大橋」の石柱銘文(正面・南西)(1857年、ひのと・み)

右面「安政四丁己年十月再建」

●ここまで親切に乗せていただきました。歩いていたら2時間以上は架かっていたことでしょう。ありがとうございました。

● 交流館の中には生野鉱山や銀の馬車道に関する資料が展示してありました。下の写真は、生野銀山で採取された銀塊で、その成分は亜鉛や鉛が約40%ですが、金はトンあたり0.2グラム、銀は672グラムの割合であるそうです。どのくらいの価値になるのでしょうか?

● 交流館を出て、南に向かうとすぐ粟賀宿になり街道の両側は旧い家並が続きます。その中間あたりの生蓮寺参道入口に里程標がありました。風化部分も多く正確ではありませんが、判読できる範囲を記しておきます。

● 福崎新村ができたのは明治22年、神東郡が神崎郡に統合されたのは明治29年ということなのでこの里程標は、その間に設置されたことになります。(平成26年10月13日、追記)

● 銘文

南面「播磨國神東郡粟賀驛」

西面「一、但馬國境迠 三里三丁余

一、福崎新村迠 三里二十丁余

一、姫路迠 七里三十三丁」

● 粟賀を南に進むと福本になります。

● 池田家は、福本藩一万石の藩主として寛文3(1663)年から明治3年の廃藩時まで8代、206年にわたり領地を治めています。

● 徹心寺は、池田家の初代藩主池田政直(輝政の孫)が建立した法華宗の寺院で、歴代藩主の墓があります。また、開基以来現在までカヤ葺きの寺として知られています。

● この地は、但馬、播磨の国境にあり、北は天領、生野銀山に接した交通の要衝でした。寛文4(1664)年、徳川家康の外戚にあたる池田政直に福本一万石が与えられ、因幡国鹿野より入部しました。以来明治維新までの約200年間、神崎郡北部の政治の中心でした。

● 建物は小藩のために陣屋形式で、現在の大歳神社境内全体が藩邸跡になります。本殿の所に御殿がありました。また、神社参道の両側には約100軒の家臣の屋敷が立ち並び、武家屋敷と町家とは竹林による自然の防護柵で区切られていました。

● 当時の面影を残すものとしては、国道沿いに数軒の武家屋敷跡が残っているようです。

神崎郡市川町屋形の道標 (令和3年3月10日、追加)

● 国道312号線の屋形南交差点の300㍍ほど南に三差路があり、そこを左(東)へ入ってすぐの祠に2本の石柱があります。左側の石柱が櫛型の道標になっています。

● 「石造遺物の神崎郡誌」によれば、「右順礼」は、浅野からの南北道に合流していたようです。

● 銘文(正面・南)

正面「(上部に地蔵菩薩坐像)右 順礼/ 左 村 道」

高さ55㌢、 幅23㌢、 奥行18㌢

神崎郡市川町浅野の道標 (令和3年3月10日、追加)

● この道標は、よく整備された道路の北側ガードレールの後ろの水路の脇にありました。下部のコンクリートや周辺道路の整備状況から移設された可能性があります。

● ここは、銀の馬車道(但馬道と一部重複)からは少し外れますが、古くは屋形の道標にある「右順礼」と示す道につながっていたようなのでここに掲載しました。

● しかしこの道標には「左屋形」方面への山道の案内はありません。明治時代に銀の馬車道が市川沿いに整備されたので、ここから屋形への山道は不要になり、その後に建てられたのではないかと「石造遺物の神崎郡誌」にありました。

● 銘文(正面・南)

正面「右 小畑 牛尾」(現物は判読不能、「石造遺物の神崎郡誌」を引用)

高さ30㌢(露出部のみ)、 幅18㌢、 奥行11㌢

● 国道から地蔵堂が見えたので、近寄ってみました。地蔵堂の左の石柱をよく見てみると道標でした。破損個所もあり方向も違うので、他の場所から移されたものと思われます。また、形から見ると燈籠の一部であったかもしれません。 地蔵堂の西辺りが船着き場でその辺りにこの燈籠型道標があったのでは?と勝手な想像です。

● (令和3年2月28日、追記)

以前はもっと南にあったのですが、市川町役場の庁舎 建設時に現在地に移転されたと、市川町の方に紹介されたWEB「ぶらりいちかわ散歩道」にありました。

● 銘文

南面「春ぐ ひめぢ」(まっすぐ行くと姫路の意)

西面「春ぐ 志そう」

北面「春ぐ たじま」 (姫路、宍粟、但馬)

市川町、市川舟運船着き場跡付近 (平成25年3月19日、追加)

● 生野銀山からの輸送路整備案のひとつとして、市川の川舟を活用する舟運計画もあったようです。この計画が検討された明治4,5年頃は、まだ市川の舟運は十分にその役割を果たしていました。しかし、市川町川辺以北に高瀬舟を運航するには、掘削や浚渫が必要であったことなどから、結局、道路整備案で決着したようです。市川町役場の西側には市川舟運の名残をとどめる船着き場跡があったようです。(地図で示す場所は、撮影場所で船着き場跡を特定するものではありません)

福崎町に入る (平成25年3月19日、追加)

● 市川町を過ぎると、福崎町に入ります。福崎町に入ると井ノ口の交差点で左方向に進みます。右の道路の方が新しくて広いのですが、なぜか国道312は左の道路(=銀の馬車道)になります。

● 余談ですが、市川町がゴルフクラブ発祥の地となっていることについて→昭和3年広野ゴルフ場建設に際し、訪れていた松岡文治氏がアイアンヘッドに興味を持ち、市川町の友人である鍛冶屋森田清太郎氏に製作の話を持ちかけ、試行錯誤の末に量産に成功したのがはじまりで、アリガゴルフやミズノなどのスポーツメーカーからも注文を受けるようになった、ということです。

(地図は右の写真の位置を示す)

福崎町辻川北交差点、田原村道路元標 (平成25年3月19日、追加)

● 銀の馬車道は、国道312の辻川北の交差点を左折します。ここから姫路市内まで、市川の右岸を走る国道312と交わることはありません。

● この交差点の南東の角に旧い道路元標がありました。かなり風化していますが、かろうじて文字が読めました。

● 正面・北「田原村道路元標」

福崎町、大庄屋三木家住宅 (平成25年3月19日、追加)

● 辻川北交差点を東に進むと、大庄屋三木家住宅の前に出ます。三木家は現在福崎町による保存復元工事中で、全体が仮囲いに囲まれています。平成22年度から始まり、数期に分けて平成31年度まで続けられるようです。

● 三木家は、明暦元(1655)年餝万津(飾磨)から福崎町に移り住み、姫路藩の大庄屋として幕末まで地域政治と文化の中心的存在となってきました。 私のサラリーマン時代の先輩のご実家でもありました。

● 三木家住宅は、昭和47年に兵庫県指定文化財となり、平成16年町有化され福崎町の財産となっています。屋敷地は、1861.18平方㍍で、敷地内には表座敷、副屋、離れ、内蔵、米蔵、酒造蔵など9棟の県指定文化財があり、周囲は土壁で囲まれています。(大庄屋三木家HPより引用)

福崎町、柳田國男生家 (平成25年3月19日、追加)

● 案内板に従い少し上ったところに、柳田國男記念館と生家が移築、保存されていました。

● 柳田國男は、「故郷七十年」という本のなかに、「私の家は日本一小さい家だ」といい、しかも「この家の小ささという運命から私の民俗学への志も源を発したといってよい」と書いており、この家は柳田國男が言うように「日本民俗学」の出発点でもありました。

● 明治8年、柳田國男はここで生まれ、ついで言語学者の松本静雄(7男)、日本画壇の巨匠松岡映丘(8男)が生まれました。長男の松岡鼎、3男の歌人で国文学者の井上通泰もこの小さな家で育っています。

福崎町東田原、巌橋 (平成25年11月8日、追加)

● 大庄屋三木家住宅から東に道なりに進むと小さな川を渡ります。この川は岩尾川(雲津川)で、橋は「巌橋」といい、明治6年以降、銀の馬車道が整備されたころ石橋に架け替えられました。

● 「辻川の南を岩尾川という綺麗な細い川が流れている。北条の方から来る所に橋があり、その橋は私の見ている間に石橋にかけ代えられたのでよく知っている。それは姫路からくる国道がついた時のことであった。」柳田國男著「故郷七十年」より

● 平成11年雲津川の改修工事で川幅が広がり、石橋が使えなくなりました。平成13年鈴の森神社周辺の公園化整備が行われた際、石橋はその公園内に移設復元されました。

福崎町東田原の道標 (平成25年3月19日、追加)

● 銀の馬車通は、三木家住宅の前を通り、県道23の田尻交差点に出ます。ここから南方向に向きが変わり、播但自動車道をこえます。

● この道標は、播但自動車道をこえてしばらくの三叉路に南向きにありました。仏像のある道標はしばしばこのように祠に納められたものを見ます。道標の正面は道案内です。「もん志”ゆ」は、ここから北の東田原にある天台宗の妙徳山神積寺(じんしゃくじ)で、ここは「田原の文殊さん」と呼ばれているそうです。通常一番下には「道」の文字があるのですが、埋没しているのか確認できません。左面に施主として何名かの名前がありましたが、劣化のため文字は読めませんでした。また、背面に年代があるかもしれませんが、このような状態ですから確認はできません。

● 銘文(正面・南)

正面「(地蔵菩薩坐像)右 もん志”ゆ

左 たしま 」(文殊、但馬)

左面「施主 えふな /政右衛門」(福崎町石造遺品」より)

福崎町東田原の道標(2) (平成26年2月21日、追加)

● 福崎町東田原の道標(1)の少し南の三叉路を右に進むと銀の馬車道ですが、左方向に東側の池沿いに進むと、この祠内の道標の前に出ます。右はすぐ行き止まりになりますがかっては銀の馬車道(たじま道)につながっていたと思われます。左は中国自動車道になりますが、法華山の方向に向かっています。

● 「姫路」の文字の右側と「本つけさん」の左側にそれぞれ何か書かれていますが読めません。右は「江符名?」、左は「妙見?」のようにも見えますが・・・。

● 銘文(正面・北)

正面「右 御着 /姫路

左 本つけさん /〇〇 道」

福崎町、播但自動車道と中国自動車道をこえる (平成25年3月19日、追加)

● 銀の馬車道は、播但自動車道と中国自動車道といった現代の高速道をこえます。中国自動車道をこえると、姫路市に向かって段丘上の地形が続き、この辺りではそのいくらか高い部分に道路があります。

● 先日車で案内して頂いたとき「昔は田を広く取るために、人家や道路はできるだけ山すそに集めたものだ」と聞きましたが、ここから姫路の北部にかけては、平地のほぼ真ん中を銀の馬車道が通っていることになります。

姫路市船津町、姫路藩人参役所跡 (平成25年3月19日、追加)

● 姫路市船津町に入ってすぐのところに、大きな酒蔵があります。地図で確認すると神崎酒造となっています。この建物の前に「西光寺野人参役所跡(岡庭家)」の説明板があったので、要約します。

● 「姫路藩家老河合寸翁は、藩の財政建て直しの一環として西光寺野の開発を手がけ。文政2(1819)年には朝鮮人参の栽培を試みた。その後、この地に人参役所が設けられ、藩から薬用人として派遣された岡庭小平太、小兵衛父子らの努力で、人参栽培は明治初年まで続いた。人参役所は明治4年の姫路県百姓一揆によって焼失し、明治8年に岡庭家は酒造業に転じた。現在の建物はその時に再建されたもの。」

姫路市船津町、船津瓦発祥の地 (平成25年3月19日、追加)

● 大沢の交差点の手前に、「船津瓦発祥の地」と書かれた案内板があったので、要約します。大沢の交差点をこえた大沢公民館の前にも「船津瓦発祥の地/馬車道跡」と書かれた立派な石碑がありました。また、周辺では立派な瓦屋根のお宅を沢山見かけました。

● 「船津町は良質の粘土と瓦の産地として知られている。文化2(1805)年姫路藩御用瓦師の小林又右衛門が姫路城下小利木町からこの地に移り、窯を築いたのが船津瓦の始まりとされる。明治9年に馬車道が竣工し、この大沢が「中の休憩所」(立場)にあてられたことから別名「立場瓦」と呼ばれた。」

(この間の但馬道と重複した道標は削除した。)

姫路市、生野橋 (平成25年3月19日、追加)

● 生野橋で市川を渡り、姫路市豊富町から砥堀(とほり)に入ります。銀の馬車道は、生野町の盛明橋を渡って市川の左岸に出て、ここ生野橋で再び右岸に戻って南下し、飾磨津に向かいます。銀の馬車道には大小合せて22の橋が架けられていますが、一番の難工事は、長さ93間(167㍍)のこの生野橋であったそうです。

● 現在の橋は、昭和43年に架け替えられた3代目ということです。

姫路市砥堀、生野橋たもとの公園 (平成25年3月19日、追加)

● 生野橋西詰の堤の上に、凝灰岩製の「馬車道修築」(中間が一部消滅している)の記念碑があったのですが、近くの新しい公園へ移設工事中でした。

● 「馬車道修築」の碑は、最も難工事であった生野橋近くに建てられました。そして、おおよそ次のような内容が書かれているようです。生野から飾磨津までの十ニ里十五丁(約49㌔)、石を畳み、砂を敷き高さを均し、川には橋を架け、物資輸送の専用道路として、およそ三年の工期をかけて完成した。碑の最後は「鑛山助正六位朝倉盛明誌」となっています。

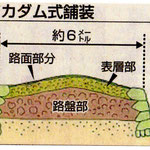

● 因みに、朝倉盛明による馬車道修築の見積もり額は、工事費5万2500円、用地費2万4684円、監督費その他が1万1200円、合計8万8384円だったそうです。また、工法のマカダム式舗装の構造について「生野銀山行業の景況」には次のように記載されています。「山や川の直径1寸の小石を厚く敷き連ねる。1里ごとに4人の人夫を配置し、地形の状況によって荒い砂や砕石を使用して堅固な道路を造成し、高低を均す。泥を除き、側溝を造って田畑への影響も少なくする」。平成19年、姫路駅周辺行われた発掘調査では「生野銀山行業の景況」に描かれた通りの馬車道の側溝の石垣が確認されたということです。

姫路市西中島、はぜの木 (平成25年3月19日、追加)

● 水上の交差点で国道312を再び横断し、市川の土手に出ます。

● 大きなハゼの木の横に説明板がありました。「江戸時代末期、河合寸翁は財政改革の一環として「はぜ」を市川の土手に植え、蝋をとり、ロウソクを専売にしようと考えました。その名残の木で秋には紅葉します。」

姫路市、外京口門跡 (平成25年3月21日、追加)

● ハゼの木からはしばらく国道312沿いに進み、大日町北の交差点で歩道橋を渡り南に進みます。姫路城の北東にあたる竹之門跡の交差点からは外堀川沿いに外京口門跡、北条口門跡を経て、南方向にあたる飾磨門跡まで、姫路城の外掘を約四分の一周ほど廻り、飾磨街道に入ります。

● ここ外京口門は、山陽道の京都方面への姫路城の出入口にあたります。

巽橋交差点の発掘現場 (令和5年5月17日、追加)

● 神戸新聞によると、巽橋交差点の南東角の市有地で今年2月建設当時の路面部分が発見されたとありました。現場はすでに更地になっていたので新聞に掲載された発掘現場と舗装技術の説明図を掲載しておきます。

再開発中の姫路駅周辺 (平成25年3月21日、追加)

● 銀の馬車道は、北条口門辺りから現在の姫路駅の構内を斜めに横断し、飾磨街道につながっていたようです。今日は北条口門(旧朝日橋)あたりから駅の前を通って飾磨街道に向かいました。

● 姫路駅周辺は山陽本線、播但線、姫新線、山陽電車の高架化が完了し、駅ビルなど関連施設は今月末のオープンに向けて、整備が急ピッチで進められています。

亀山本徳寺 (平成25年3月21日、追加)

● 飾磨街道の中間あたりに亀山本徳寺という大きな寺院があったので、立寄ってみました。境内の説明板を要約します。

● 亀山本徳寺は、もと英賀の地にあった英賀本徳寺が、秀吉の天正8(1580)年の英賀城攻めの時、その命によりこの地に移されたのに始まる。のちに本願寺が東西に分れたのにしたがい西本願寺派の播磨の根本道場となった。現在の建物は、英賀から移転した頃の建物と推定される鼓楼をはじめとし、大部分が17世紀末から18世紀前半のもので、30棟近くの建物があり、多くが兵庫県の指定文化財になっている。

山陽電車飾磨駅周辺 (平成25年3月21日、追加)

● 飾磨街道は、山陽電車を飾磨駅付近の踏切で渡り、商店街を通って、飾磨大橋西詰の交差点で国道250を横断します。あと100㍍ほどで、銀の馬車道もゴールです。

銀の馬車道のゴール (平成25年3月21日、追加)

● 飾磨大橋西詰の交差点から100㍍ほどで浅田化学工業㈱の工場の正門に到着です。この工場の敷地一帯が、当時の倉庫や荷積み場であったようです。当時使用されていた赤煉瓦造りの倉庫など一部が残っています。赤煉瓦は70万枚ほど使用され、それらはすべて生野で造られ、馬車で運搬されたそうです。生野を早朝に出発した馬車は、途中3,4回休憩して約11時間ほどかけて、夕刻にはここに到着していたのではないかと推定されています。(地図は浅田化学の正門を示す)

● 因みに私は3日、約7万歩を要しました。古希のメモリアル・ウォークでした。

―飾磨津周辺の史蹟―

浅田化学からの帰路、周辺の史蹟を散策してみました。

旧姫路藩御茶屋之址の碑 (平成25年3月21日、追加)

● 国道250号線のNTTの前にこの碑があります。姫路藩主榊原家の下屋敷跡のようです。

● 銘文(正面・南)

右面「昭和十年五月建設」

正面「史蹟 舊姫路藩御茶屋之址」

背面「御茶屋ハ寛永年中姫路藩主榊原政邦公先代忠次公ノ志ヲ継ギ創置セシ下屋敷

ニシテ酒井公ヲ継承シ明治初年マデ存置セリ」

旧姫路藩御蔵之址の碑 (平成25年3月21日、追加)

● 御茶屋の碑の少し西の歩道橋の下にありました。

● 市川流域の年貢米は高瀬舟で飾磨津のこの蔵に運ばれていたようです。かっての市川は、近くの野田川が本流だったようです。

●銘文(正面・北)

右面「昭和十年五月建設」

正面「史蹟 舊姫路藩御蔵之址」

背面「御蔵ハ姫路藩領拾五萬石ノ内数萬石ヲ〇

〇倉庫ノ在リシ所ニシテ現町役場〇・・・

道ハ之ガ敷地ナリ」(一部不鮮明調査中)

御幸橋付近 (平成25年3月21日、追加)

● 町名の御幸(ごこう)の由来は、長安4(1023)年花山法皇(後白河法皇の説もあり定かでない)が書写山に参詣の際、当湊で下船したことによるとのこと。

● 因みに法皇、上皇、女院の外出は御幸(ごこう)というらしい。

有本芳水の生家 (平成25年3月21日、追加)

● 有本芳水(明治19年~昭和51年)は飾磨出身の詩人で、早稲田大学卒業後に実業之日本社に入社し、「日本少年」の主筆として活躍しました。そして、「旅人」「ふる郷」「悲しき笛」「芳水詩集」などを出版しています。「芳水詩集」は竹久夢二の装丁挿絵であり、仕事を通じて二人の友情は長く続いたということです。岡山へ帰住後は岡山商科大学の名誉教授となっています。

● 銘文(正面・東)

正面「飾磨の海近く /有本芳水ここに生る」

左面「平成五年十月吉日 玉地自治会」

姫路藩浦手番所跡 (平成27年11月28日、追加)

● 舩役所のおよそ600㍍の下流、野田川西岸にこの碑は建っていました。この役所は飾磨津川口御番所とも呼ばれ、姫路藩が船舶出入りの多い浦手に設置した番所です。主な任務は、灯籠台管理、船舶検問、取締り、海難救助や飾磨米蔵、飾磨茶屋の警備などです。この番所の所在地は確認されていませんが、飾磨区須加の民家が、御番所に併設されていた長屋の遺構と推定されているようです。碑は平成八年十月に建てられています。(文化財シリーズより)

● 正面・東「姫路藩浦手番所跡」